Les usages et coutumes constituent des sources du droit qui jouent un rôle fondamental dans divers domaines juridiques. Bien qu’ils ne soient pas nécessairement codifiés, ils influencent l’interprétation et l’application des règles de droit. La distinction entre usage et coutume repose sur leur degré de reconnaissance et leur force obligatoire. Cet article explore leur définition, leur formation, leur reconnaissance juridique et leur rôle dans le système juridique français.

Définition des usages

L’usage est une pratique répétée et acceptée par une communauté, un secteur d’activité ou une profession, qui guide les comportements et complète les règles de droit en l’absence de texte écrit. Il peut être conventionnel lorsqu’il est reconnu par les parties contractantes ou interprétatif lorsqu’il éclaire le sens d’une disposition légale ou contractuelle.

Exemple : en droit commercial, certains usages fixent des pratiques en matière de délais de paiement ou de responsabilité des transporteurs.

Définition des coutumes

La coutume est une règle de droit non écrite, issue d’une pratique constante et prolongée, reconnue comme obligatoire par une collectivité. Elle repose sur deux éléments fondamentaux :

- L’élément matériel : une pratique répétée et constante dans le temps.

- L’élément psychologique (opinio necessitatis) : la conviction que cette règle est juridiquement obligatoire.

Exemple : en droit rural, certaines règles locales de mitoyenneté ou d’irrigation sont issues de coutumes ancestrales.

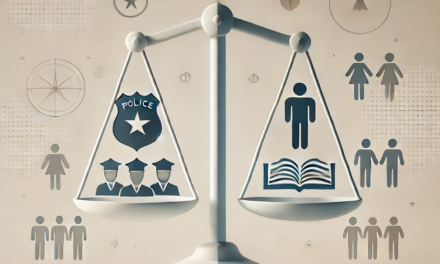

Distinction entre usage et coutume

La principale différence réside dans leur force normative. L’usage, bien que largement pratiqué, n’a pas de force obligatoire s’il n’est pas intégré dans un contrat ou reconnu par une juridiction. La coutume, en revanche, est une véritable source de droit qui peut s’imposer même en l’absence de texte écrit.

La reconnaissance juridique des usages et coutumes

Le rôle supplétif et interprétatif des usages

Les usages interviennent principalement pour compléter les lacunes du droit écrit. Le Code civil et le Code de commerce leur reconnaissent un rôle important, notamment dans l’interprétation des contrats et des obligations.

- Article 1194 du Code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

- Article L. 110-3 du Code de commerce : « À l’égard des commerçants, les usages peuvent suppléer le silence de la loi. »

Ainsi, les usages professionnels et commerciaux permettent d’éclairer l’exécution des obligations contractuelles et d’adapter le droit aux réalités économiques.

La coutume en tant que source formelle du droit

La coutume est une véritable norme juridique lorsqu’elle est reconnue par les tribunaux ou explicitement intégrée dans la loi. Elle peut jouer trois rôles :

- Coutume secundum legem : lorsqu’elle est expressément mentionnée par la loi (ex. coutumes locales en droit rural).

- Coutume praeter legem : lorsqu’elle comble un vide juridique en l’absence de loi (ex. certaines pratiques en droit international).

- Coutume contra legem : lorsqu’elle contredit une loi écrite, bien que ce cas soit rare en droit français moderne.

L’application des usages et coutumes dans différents domaines du droit

En droit commercial

Les usages sont omniprésents en droit commercial et influencent les relations entre professionnels. Ils concernent notamment :

- Les délais de paiement : certaines pratiques établissent des usages acceptés dans un secteur donné.

- Les Incoterms : en droit international des affaires, les pratiques relatives au transport et à la livraison des marchandises sont largement basées sur des usages internationaux.

En droit du travail

Le droit du travail intègre des usages professionnels qui viennent compléter le Code du travail et les conventions collectives. Un usage en entreprise peut être reconnu s’il remplit trois critères :

- Généralité : il concerne tous les salariés ou une catégorie définie.

- Constance : il est appliqué de manière répétée et régulière.

- Fixité : il est établi dans le temps sans modification.

Un employeur ne peut le remettre en cause unilatéralement sans respecter une procédure spécifique.

En droit international

Le droit international repose largement sur la coutume en l’absence de traités écrits. La Cour internationale de justice reconnaît comme sources du droit international « la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit » (Article 38 du Statut de la CIJ).

Exemple : le principe de non-intervention dans les affaires d’un État étranger repose sur une coutume internationale largement acceptée.

Preuve et contestation

La preuve des usages

En droit français, la preuve d’un usage doit être apportée par celui qui s’en prévaut. Il peut être prouvé par :

- Des attestations professionnelles ou administratives.

- Des décisions de justice antérieures reconnaissant son existence.

- Des publications dans des recueils spécialisés (ex. le Recueil des usages du commerce).

La contestation

Un usage ou une coutume peut être contesté devant un tribunal si :

- Il contrevient à une disposition légale impérative.

- Il ne répond pas aux critères de généralité, constance et fixité.

- Son existence est remise en question par un autre usage ou une évolution des pratiques.

La jurisprudence joue un rôle fondamental dans l’appréciation et la validation des usages et coutumes.

Conclusion

Les usages et coutumes constituent des sources du droit qui, bien que non codifiées, jouent un rôle essentiel dans l’interprétation et l’application des règles juridiques. Si les usages sont principalement utilisés comme compléments aux textes écrits, les coutumes peuvent, quant à elles, s’imposer comme une véritable norme juridique. Leur reconnaissance par les tribunaux et leur interaction avec les sources écrites du droit montrent l’importance d’une bonne compréhension de ces notions pour les praticiens du droit et les justiciables.